藍鯨新聞5月15日訊(記者 郝妍)AI對高校的影響還在持續蔓延,AIGC和學術的天平搖搖晃晃,老師和學生們都期待著一次“調平”。

對于老師而言,如何識別以及評判AIGC生成的論文成為了日常工作的重要一環,而對于學生而言,當AIGC率變成一種考核標準,工具也變成了枷鎖。

AI檢測的學術生意

隨著AI逐漸與工作生活融合日益緊密,學生利用AI工具進行論文等創作成為了高校面臨的現實課題,為此不少高校推出了針對AIGC的畢業論文考核標準,比如復旦大學發布《復旦大學在本科畢業論文(設計)中使用AI工具的規定(試行)》,明確提出“六個禁止”,對允許和禁止使用AI工具的范圍做了詳細規范;西南大學在《關于開展2025屆本科畢業論文(設計)檢測、抽檢及答辯工作的通知》中提到,論文需要經過AIGC檢測。

此外,藍鯨新聞記者在社交媒體平臺發現,不少網友曬出截圖,稱自己所在的高校要求畢業論文提交時附上AIGC檢測結果截圖。

有需求就會有市場。

AIGC檢測如今已經成為各大論文查重網站的標配服務。和查重這種目標明確的檢測類型不同,AIGC檢測本身的定義也具有一定模糊性,知網在該服務網頁中這樣介紹:人工智能生成內容檢測,可有效識別文本是否部分或全部具有AI模型生成特征。

究竟“AI模型生成特征”具體指什么,畢業生和老師們都只有一種“感覺”。

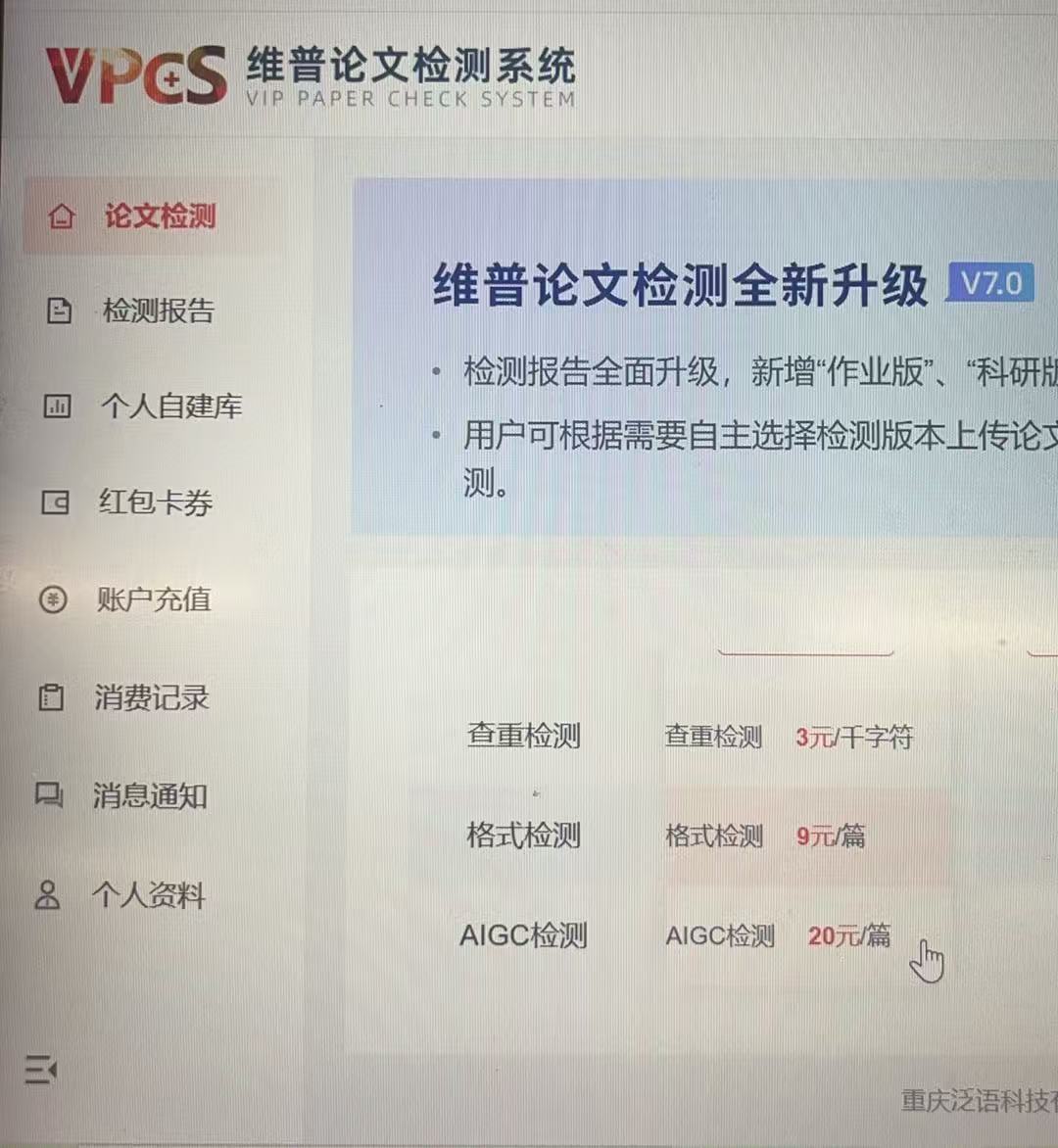

藍鯨記者查詢發現,知網、維普、PaperPass等網站均推出了AIGC檢測服務。其中知網AIGC檢測為2元/千字符;維普則為一口價20元/篇;PaperPass則為“查重+AIGC檢測”的打包定價1.5元/千字符。

“降AI率”:一個目標,兩種路徑

當查詢結束后,“降AI率”的生意也應運而生。

目前學界尚無對于論文AIGC率的明確規定,藍鯨新聞了解到不少高校的AIGC率要求大致分布在20%-40%間,因此不少明顯高于此界限的學生就需要通過修改論文實現“降AI率”。

但“降重”有明顯的目標,“降AI”卻成為了一項“黑箱實驗”。

如果將“降AI率”按照字面意思來拆解,那就是需要將論文修改得“AI味兒”少一點,“人味兒”多一點。

因此不少在校學生紛紛做起了“降手”。

藍鯨新聞在社交媒體中發現不少有關“AIGC率”的帖子下都有“降手”在線接單,而打出的口號也非常“意味深長”。“純人工降”、“人工降AI”、“先降后付”……ChatGPT剛剛席卷全球時的段子“大廠員工古法手工制作PPT”似乎率先在學術圈照進現實了。

一位“降手”告訴藍鯨新聞記者,他的方法主要是對著報告進行修改,至于“如何減少AI特征”他也說不清楚,只說“是一種感覺”。由于此類服務大多是在校學生的“兼職”因此收費較低,萬字以內的“降AI”收費不到百元。

除了“人工降AI”外,也有“AI降AI”。

一個名為“降重鳥”的網站直接將自己的服務概括為“擬人”,網站稱“深度優化文本結構,減少AI生成痕跡”,而這一服務的價格是“查詢AIGC率”的兩倍左右。

圍繞“AIGC率”一條完整的產業鏈已經應運而生。

玄而又玄的“AIGC率”

事實上,“AIGC率”依然是高校中一個充滿爭議的標準。

藍鯨新聞記者從多位不同高校的教師處了解到,目前高校尚未明確將“AIGC率”納入畢業考核標準,依然以“查重”為主,不過會在相關宣講過程中明確提出“不能過度使用AIGC”。

這背后不僅有“AIGC率”難以輕易界定的難度,也有不同群體對AIGC態度的不同有關,甚至在不同的教師群體中,是否支持學生借助AIGC工具就有不小的分歧。

而圍繞在畢業論文“AI率”上的爭議也是AI與教育,甚至AI與整個社會博弈的小小縮影。

這場調平實驗的目的并非找到最精確的“AIGC率測量方法”,而是探索AI時代下教育評價體系如何調整——當AI能夠模仿人類表達時,教育的價值恰恰在于培養那些不可被算法復制的品質。